3月11日,學校農學與生物科技學院李加納教授帶領“黃大年式教師團隊”,與中國農科院蔬菜研究所王曉武團隊及美國佐治亞大學Andrew Paterson教授團隊合作,以第一完成單位在《Nature Communications》(影響因子:12.35)上發表題為《Whole-genome resequencing revealsBrassica napusorigin and genetic loci involved in its improvement》(《全基因組重測序揭示甘藍型油菜的起源和改良相關遺傳位點》)的研究論文。農學與生物科技學院、農業科學研究院及南方山地作物逆境生物學國家級培育基地青年教師盧坤研究員、魏麗娟副教授為共同第一作者,李加納教授為共同通訊作者。

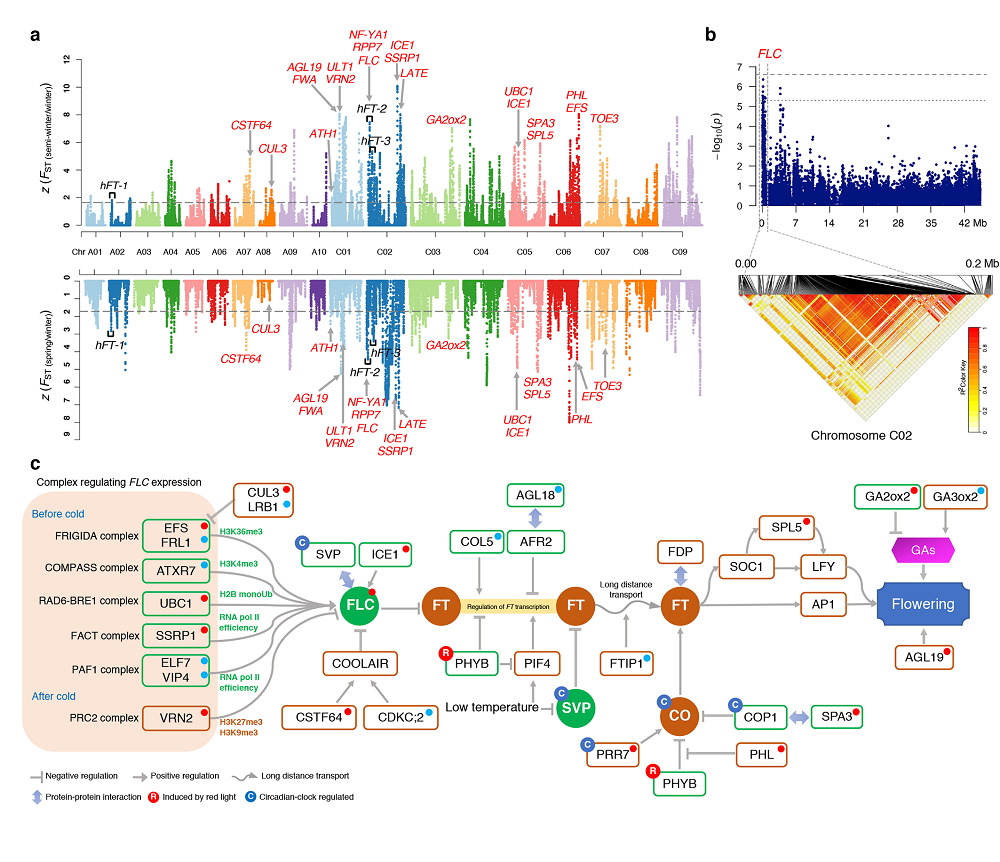

甘藍型油菜是由白菜和甘藍通過種間雜交后染色體自然加倍而成的異源四倍體。由于白菜和甘藍均有多個亞種,且甘藍型油菜野生種群尚無報道,導致甘藍型油菜的起源和進化歷史研究進展緩慢。李加納教授團隊利用588份世界各地代表性材料進行了基因組重測序,結合王曉武團隊318份白菜和甘藍重測序數據,開展了油菜群體基因組研究。綜合系統發育、PCA、LD、結構分析和地理演化分析結果,揭示了甘藍型油菜A亞基因組可能起源于白菜亞種歐洲蕪菁的祖先,C亞基因組可能來源于4種現代甘藍未分化前的祖先。地理演化分析發現兩個祖先種在近1000年內有大量基因滲入到油菜;并證實了其形成初期為油用冬油菜。選擇信號分析揭示了防御相關基因和開花基因的亞基因組非平衡選擇,對油菜形成后的初期環境適應及種植范圍擴展具有重要意義。結合GWAS、LD、轉錄組和選擇信號分析,研究還鑒定了與油菜品質改良、產量提升和生態型改良相關的多個重要分子標記和功能基因,對油菜開展全基因組選擇育種和基因工程改良具有重要意義。

研究獲得國家自然科學基金、國家重點研發計劃、國家重點基礎研究發展計劃(973項目)、高等學校學科創新引智計劃(111項目)和重慶市自然科學基金等項目的資助。

近5年,李加納教授帶領“黃大年式教師團隊”在油菜基因組研究領域取得了一系列重要成果,團隊教師主持國家重點研發計劃項目1項,國家自然科學基金重點項目2項,國家自然科學基金面上項目16項,獲國家科技進步二等獎1項,在國際重要學術期刊上發表多篇論文,包括1篇Nucleic Acids Research (影響因子11.56),1篇Molecular Plant (影響因子9.33),2篇Plant Biotechnology Journal (影響因子6.31)和2篇Journal of Experimental Botany (影響因子5.35)等。

論文發表在線地址:https://doi.org/10.1038/s41467-019-09134-9

(農學與生物科技學院吳東倩供稿供圖 編輯 韓笑 審核 周翱)