楊睿|帶著學生追逐光

楊睿,化學化工學院副教授,碩士生導師,1999年任教至今。

如果像選“年度漢字”那樣為楊睿選一個“育人漢字”的話,“光”字一定會脫穎而出。2022年7月,當楊睿指導的學生團隊獲得第三屆全國大學生化學實驗創(chuàng)新設(shè)計大賽“微瑞杯”西南賽區(qū)一等獎后,她的朋友圈置頂也變成了:“我們是追逐光、捕捉光、成為光的光選之隊。”

(一)從課堂開始的追光夢

對楊睿來說,夢想的啟航只需要一個驕傲的念想。

那時,楊睿正在教授分析化學B課程,這是一門理論與實驗并重的專業(yè)基礎(chǔ)課。實驗需要器材,但許多實驗器材都依賴進口,在某個項目因為器材問題被迫停工一個月后,楊睿第一次產(chǎn)生了“必須將儀器創(chuàng)制權(quán)牢牢掌握在自己手里”的強烈信念。

在這個信念的指引下,楊睿萌生出在課堂上讓學生親手搭建光學儀器的想法。反復思量后,楊睿決定從拉曼光譜儀的搭建入手。

拉曼光譜儀售價昂貴,較少用于本科生教學;而在傳統(tǒng)的儀器分析實驗教學中,對儀器的學習又往往停留在外觀觀察和軟件操作層面。楊睿意識到,如果能開設(shè)一個讓學生充分了解信號獲取方式并結(jié)合方法原理進行分析測試的綜合性實驗項目,正好可以填補這個教學空白,培養(yǎng)學生獲取新信息、掌握新儀器使用和解決新問題的科學思維。

2020年,在學校實驗室建設(shè)與設(shè)備管理處、化學化工學院的大力支持下,楊睿首次在理化測試IIA實驗課上開設(shè)了“拉曼光譜的搭建與儀器測定”項目。

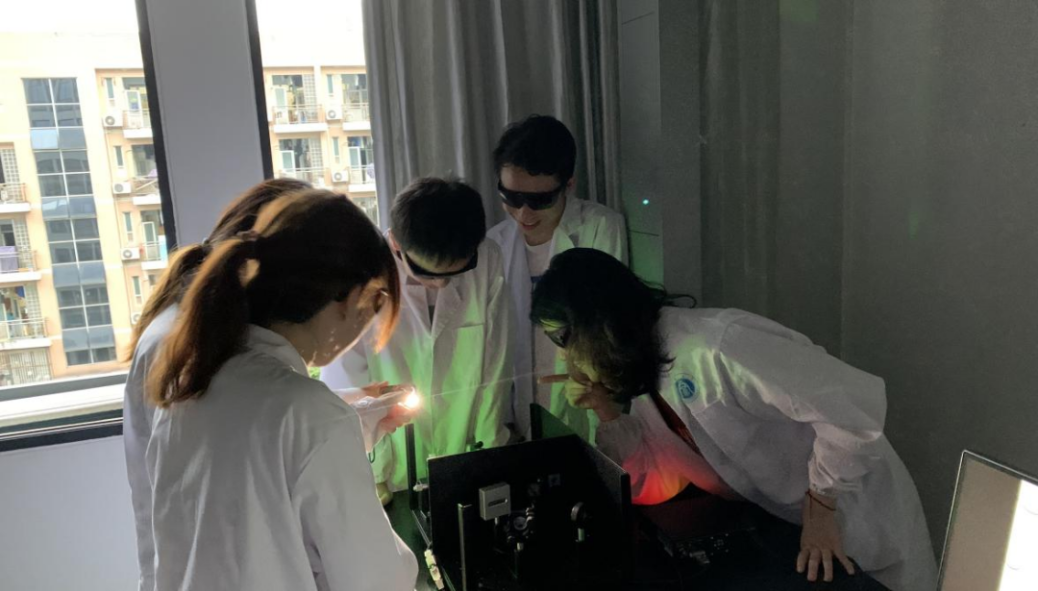

作為項目指導老師,楊睿帶著學生一步步查閱文獻資料,設(shè)計拉曼光譜儀的光路圖,最后再利用實驗室提供的光學元件進行搭建。經(jīng)此過程,抽象化的理論化為一條條鮮活的光路,這不僅讓學生對書本知識有了更具象的認知,也為學生構(gòu)建出一套完整牢固、充滿活力的知識體系。學生們還自發(fā)將實驗中的問題轉(zhuǎn)化為焦點小組討論話題,在理論課上繼續(xù)探討和研究。

“理論支撐實驗,又在實驗中深化對理論的理解。”通過改革教學方式,楊睿實現(xiàn)了實驗與課堂的良性融合、雙向促進。

學生在課堂上搭建拉曼光譜儀

(二)與學生同行逐光

兩年間,楊睿不斷完善儀器創(chuàng)制教學,她一方面將“互聯(lián)網(wǎng)+”與虛擬仿真實驗平臺相結(jié)合,培養(yǎng)學生解決復雜問題的綜合能力;另一方面開始嘗試儀器的多場景應(yīng)用,包括檢測環(huán)境樣品中的有機污染物,和機場、海關(guān)、高鐵安檢中的易燃易爆有機物等。

2022年,在運行“拉曼光譜的搭建與樣品測定”實驗時,楊睿發(fā)現(xiàn),該項目存在確定各元件的位置、提高檢測信號的信噪比、重新編寫讀取信號的程序等諸多難點問題。為了激勵學生,楊睿決定帶領(lǐng)他們參加第三屆“微瑞杯”實驗創(chuàng)新設(shè)計大賽,以賽促學、解決困難。

參賽遠比預想的復雜。除了需要克服項目本身的難點,還要綜合考量和協(xié)調(diào)解決參賽視頻設(shè)計、剪輯、制作等難題。在參賽的7個月時間里,楊睿幾乎每天都和同學們一起在實驗室熬到半夜:“每次走出實驗室,都只剩下墻邊綠色的引導燈,它也發(fā)著光,陪我們經(jīng)歷了整個過程。”

楊睿的精益求精給學生留下了深刻的印象。“楊老師對作品一絲不茍,比賽的每個環(huán)節(jié)都有楊老師的參與和指導。臨近比賽截止,參賽作品的剪輯還未完成,楊老師和我們一起熬了整個通宵。”項目參與者邱榮輝說。

在化學化工學院和參與此項目的學生合影,右一為楊睿

談到自己的堅持,楊睿很認真:“我教的是師范生,雖然他們以后可能只是去中學教化學,但他們將來會有自己的學生,他們的學生有無限可能,只要有一個學生選擇儀器創(chuàng)制一類的專業(yè)深造,我就覺得自己還是挺有用的。”

(三)做以學生為中心的教育者

戴著細框眼鏡的楊睿,笑起來如春風拂面,溫暖而充滿活力。與她頗有親和力的外表相映襯的,還有她對學生無微不至的關(guān)懷和愛。“我認為師生間最重要的就是真誠。”楊睿說。

楊睿努力關(guān)愛著每一個學生。她會為學生去到更好的平臺發(fā)展而歡欣,也會在得知學生家庭困難后給予幫助。面對學生對她“文藝女青年”“榜樣”“啥啥都好”的各種褒揚,楊睿說:“教的知識可能會忘,但知識之外能讓學生記住也是件蠻好的事情。”

1999年,剛研究生畢業(yè)的楊睿留校任教,擔任99級市場策劃與營銷專科班的班主任。那時,班上有位男生常常遲到,楊睿便特意安排他擔任紀律委員。在她的關(guān)心、指導和幫助下,這名學生逐步建立了良好的紀律觀念和學習習慣,還以身作則,帶動班上其他學生一起遵守課堂紀律、端正學習態(tài)度。

“那時的我對教育還沒有太深入的體會,只是想著作為一名老師,應(yīng)該去關(guān)心、尊重和愛護每一個學生。”楊睿說,“我和他們‘斗智斗勇’,努力做到因材施教。”

一年后,這個班被評為學校優(yōu)秀班集體。而那名叫吳亞斌的愛遲到的男生,現(xiàn)在是德邦有機微量牧業(yè)有限公司總經(jīng)理。每一期德邦內(nèi)刊發(fā)行時,他都會給楊睿寄一份。畢業(yè)多年,他仍舊保持著跟楊睿分享日常的習慣。“這是我最開心的時刻。”楊睿說。

和學生在校園,右二為楊睿

搭建“光”、捕捉“光”、追逐“光”的楊睿,也用“光”描摹出了屬于自己的教育輪廓——教育是師生之間的雙向奔赴,是在春風化雨、潤物無聲中洞見彼此的光。